Accélération de l'Initiative d’élimination des maladies

Chapitre 3. Perspectives sur les interventions propres à des maladies spécifiques

Résumé

L’Initiative d’élimination des maladies dans la Région des Amériques est confrontée à des défis complexes, notamment des disparités en matière de soins de santé, des obstacles politiques et économiques, et une surveillance insuffisante. Les progrès vers les cibles d’élimination des maladies peuvent être mesurés en étudiant leur incidence et leur prévalence, ainsi qu’en étudiant l’impact des efforts de lutte et en faisant des projections sur la progression à venir des maladies visées. Ces analyses aideront les États Membres à ajuster leurs programmes sur la base des données existantes. Tandis que la Région connait des succès variables dans la lutte contre les maladies visées par l’initiative, de grandes disparités existent au sein des pays et d'un pays à l'autre en raison des déterminants sociaux et des iniquités sous-jacentes en matière de santé. Pour éliminer les obstacles à l’accès et assurer le succès de l’initiative, il est crucial de mieux comprendre les mécanismes à l’origine de ces iniquités.

Défis pour achever l’élimination

Pour atteindre les cibles propres à chaque maladie, l'Initiative d'élimination des maladies fait face à des défis complexes, notamment des disparités en matière de soins de santé, des obstacles politiques et économiques, une surveillance insuffisante et une diversité linguistique et culturelle. Tandis que le chapitre précédent étudiait les progrès accomplis vers les cibles d'élimination, le présent chapitre analyse plus à fond certaines des maladies dont les cibles n'ont pas encore été atteintes, afin d'examiner les stratégies qui ont fonctionné, les défis qui persistent et ce qu'il reste à faire. Ce chapitre explore également les indicateurs d’équité qui peuvent aider l’OPS et les États Membres à garantir que les efforts d’élimination atteignent les communautés les plus mal desservies et les plus marginalisées. En raison d’une disponibilité limitée des données et de la nécessité de disposer de suffisamment de données pour garantir la précision des prévisions, seul un nombre limité de maladies est inclus dans l’analyse du présent chapitre.

Cancer du col de l'utérus

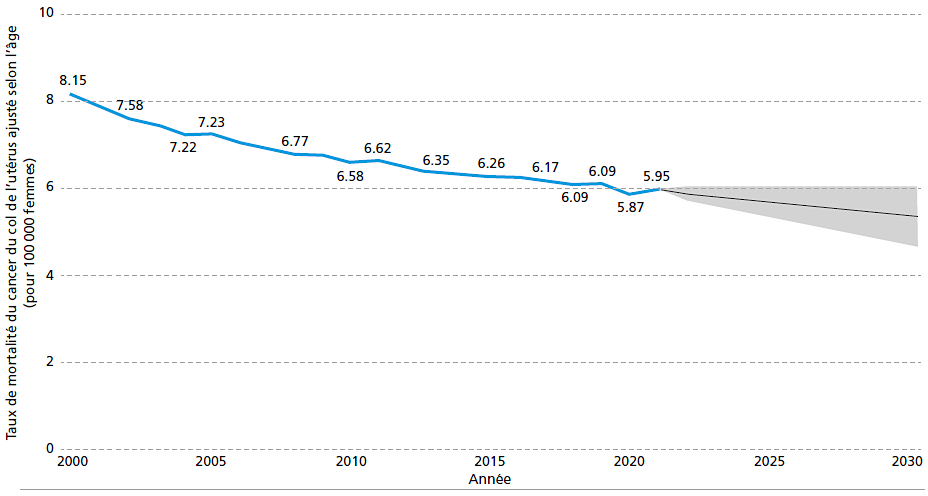

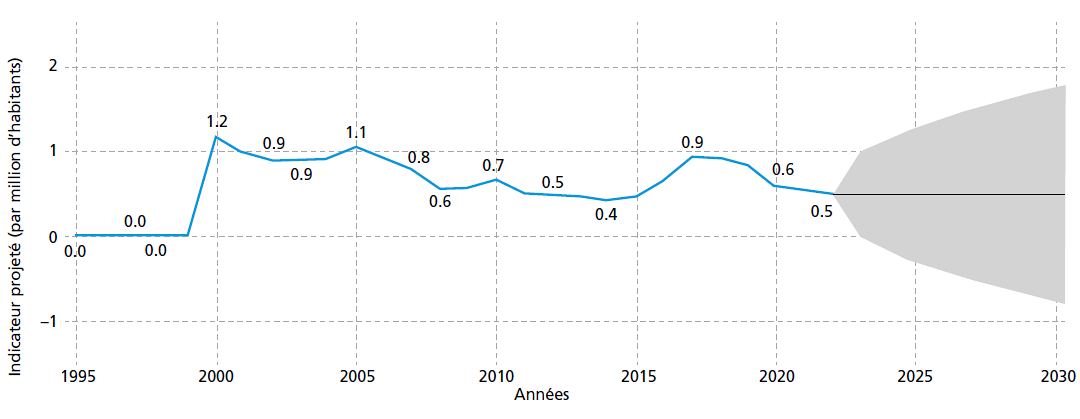

En 2022, les taux normalisés selon l’âge d’incidence et de mortalité du cancer du col de l’utérus étaient respectivement de 11,5 et 5,85 pour 100 000 femmes, ce qui représente 78 706 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus et près de 40 000 décès estimés (1). La charge du cancer du col de l’utérus dans la Région des Amériques était importante, avec des taux de mortalité trois fois plus élevés en Amérique latine et dans les Caraïbes qu’en Amérique du Nord, ce qui mettait en évidence d’importantes disparités de richesse et d’accès aux services de santé. Si les tendances actuelles se maintiennent, le nombre de décès par cancer du col de l’utérus dans la Région devrait atteindre 5,37 pour 100 000 femmes d’ici à la fin de l’initiative, soit en 2030 (voir figure 5). Garantir l’accès aux soins de santé et leur qualité au premier niveau de soins peut améliorer le dépistage des lésions précancéreuses, tandis que leur traitement peut prévenir la progression de la maladie. De plus, l’accès universel au vaccin contre le VPH pourrait réduire considérablement le risque de cancer du col de l’utérus au niveau de la population (2). L’élimination du cancer du col de l’utérus exige également un dépistage et un traitement rapides, ainsi que des soins palliatifs.

Figure 5. Projections du taux de mortalité du cancer du col de l’utérus ajusté selon l’âge dans la Région des Amériques

Source : Organisation mondiale de la Santé. Global Health Estimates 2021: deaths by cause, age, sex, by country and by region, 2000-2021. Genève : OMS ; 2021 [consulté le 16 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/gheleading-causes-of-death.

L’OPS collabore avec les pays pour mettre en œuvre la Plan d'action pour la prévention et la lutte contre le cancer du col de l'utérus 2018-2030 (2). Il s’agit notamment de fournir une assistance technique et de renforcer les programmes de lutte contre ce cancer à l’aide des ressources et des outils actuels de l’OPS et de l’OMS. En outre, les Fonds renouvelables régionaux (FRR) de l’OPS peut permettre l’achat en gros de vaccins anti-VPH à un prix normalisé sur l'ensemble de la Région. L’initiative ProVac de l’OPS a également mis au point un modèle de rapport coût-efficacité pour faciliter la prise de décision concernant l’introduction des vaccins anti-VPH et le perfectionnement des stratégies de dépistage du cancer du col de l’utérus. L’intensification de ces actions sur l’ensemble de la Région, en particulier dans les zones où la prévalence de ce cancer est élevée et les taux de vaccination sont faibles, peut améliorer la progression vers la cible d’élimination.

Choléra

La cible régionale d’élimination du choléra est l’absence de transmission communautaire pendant au moins trois années consécutives. Bien que la Région n’ait enregistré aucun cas de choléra en 2020 et 2021, une résurgence s’est amorcée en 2022. Au total, 56 355 et 149 cas ont été respectivement signalés par Haïti et par la République dominicaine en 2023 (3).

Comme il est difficile de prédire l’émergence de cas futurs, les efforts d'élimination du choléra doivent cibler la prévention, la préparation et la riposte, et s'accompagner d'un système de surveillance performant pour détecter les cas précocement. Au titre de la prévention, l’amélioration des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement est le moyen le plus durable de protéger les populations contre le choléra et d’autres maladies diarrhéiques d’origine hydrique, bien que cela puisse être irréaliste pour les populations de la Région vivant dans une extrême pauvreté (3). Dans un tel contexte, la lutte contre la mortalité due au choléra doit être au cœur des interventions des services de santé. Le recours au traitement disponible chez les personnes infectées est en effet très efficace : jusqu’à 80 % des cas peuvent être traités par l’administration précoce de sels de réhydratation orale (4). La surveillance du choléra doit relever d’un système national intégré comportant un retour d’information en temps opportun aux niveaux local, régional et mondial, en appliquant la définition de cas normalisée par l’OMS pour estimer avec précision la charge mondiale du choléra et élaborer des stratégies de soutien pérennes. Dans les pays où aucun cas de choléra n’a été signalé, les responsables de la santé recommandent de surveiller les tendances des diarrhées aiguës chez l'adulte, de signaler immédiatement les cas suspects, d’enquêter sur tous les regroupements de cas suspects et de confirmer les cas par des tests de laboratoire. Le déploiement du vaccin contre le choléra est un outil efficient pour gérer les flambées épidémiques de cette maladie dans le cadre d’urgences complexes, notamment les crises humanitaires.

Facteurs de risque environnementaux

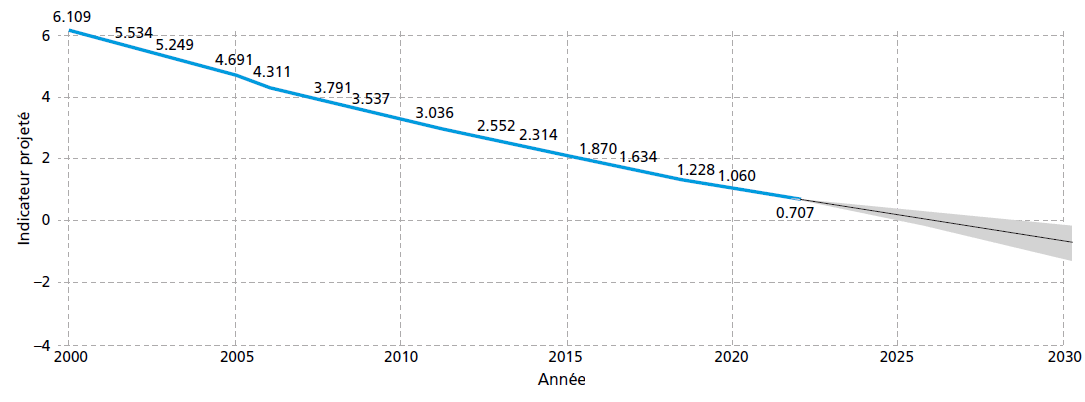

Dans la Région des Amériques, les facteurs de risque environnementaux peuvent entraîner une augmentation des taux de maladies respiratoires, de maladies à transmission vectorielle et d'affections tropicales, de maladies cardiovasculaires et d’autres maladies chroniques. La Région peine à atténuer l’impact de ces risques, car la gestion inadéquate des déchets, la déforestation et l’exposition à des substances toxiques compromettent toujours la santé et le bien-être publics. La défécation à l’air libre contribue à la propagation de maladies infectieuses, contamine les sources d’eau et sape les efforts d’assainissement dans de nombreuses communautés pauvres. En 2000, 52,3 millions de personnes pratiquaient la défécation à l’air libre, lequel chiffre était tombé à 11,1 millions en 2020, et a encore diminué en 2021 pour atteindre 9,1 millions de personnes. L'Initiative d'élimination des maladies vise une réduction de 95 % de cette pratique entre 2020 et 2030. Il est probable que la fréquence de cette pratique continuera à diminuer, et l'initiative prévoit ainsi que, d'ici à 2026, 0,01 % seulement de la population de la Région continuera de déféquer à l'air libre, et que cette valeur sera proche de zéro dans les années qui suivront.

Figure 6. Pourcentage de la population pratiquant la défécation à l'air libre dans la Région des Amériques

Source : Organisation mondiale de la Santé. L'Observatoire mondial de la Santé. Genève : OMS ; [date non connue] [consulté le 16 septembre 2024]. Disponible en anglais sur : https://www.who.int/data/gho.

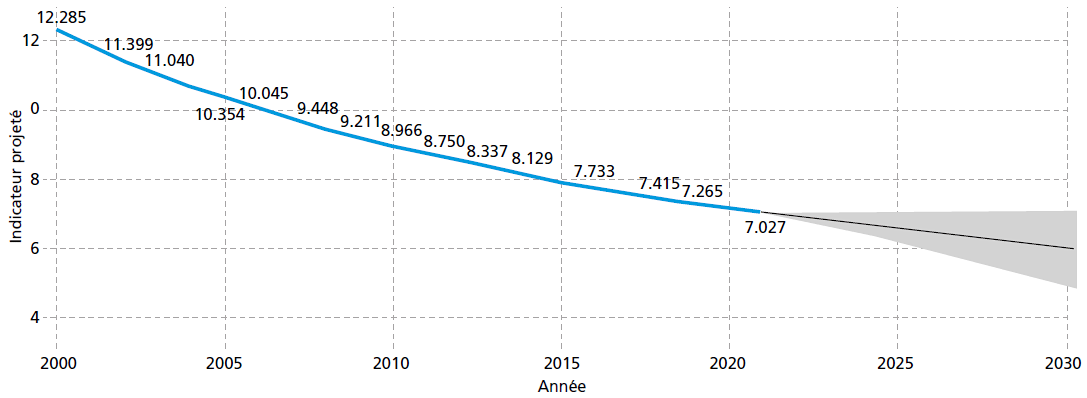

Réduire le nombre de personnes de la Région qui dépendent des combustibles domestiques polluants améliorera les résultats en matière de santé et protégera l’environnement. L’évaluation du nombre de personnes qui utilisent principalement des combustibles polluants pour cuisiner peut servir d’approximation pour ensuite estimer les progrès en la matière dans toute la Région. L'analyse prévisionnelle indique que d'ici à 2030, la proportion estimée de personnes dépendant des combustibles polluants sera de 5,96 %, soit proche de la cible de 5 % prévue dans l'initiative.

L’OPS fournit un appui technique aux États Membres afin qu’ils produisent des données probantes pour mieux gérer les services d’eau et d’assainissement et examiner les comptes financiers du secteur, à l’aide d’outils tels que l’analyse et l’évaluation mondiales sur l’assainissement et l’eau potable (GLAAS) et le suivi du financement de l'eau, de l’assainissement et de l’hygiène (TrackFin) (5). En outre, des efforts sont en cours pour diffuser des directives techniques et renforcer les systèmes de surveillance (5). L’OPS appuie également l’amélioration du rendement des programmes de santé environnementale, qu’elle combine à des actions qui visent à construire un secteur de la santé écologiquement pérenne et résilient, en estimant l’empreinte du secteur sur la pollution atmosphérique et en promouvant l’utilisation d’énergies propres (6).

Figure 7. Pourcentage de la population qui dépend principalement des technologies et des combustibles polluants pour cuisiner dans la Région des Amériques

Source : Organisation mondiale de la Santé. L'Observatoire mondial de la Santé. Genève : OMS ; [date non connue] [consulté le 16 septembre 2024]. Disponible en anglais sur : https://www.who.int/data/gho.

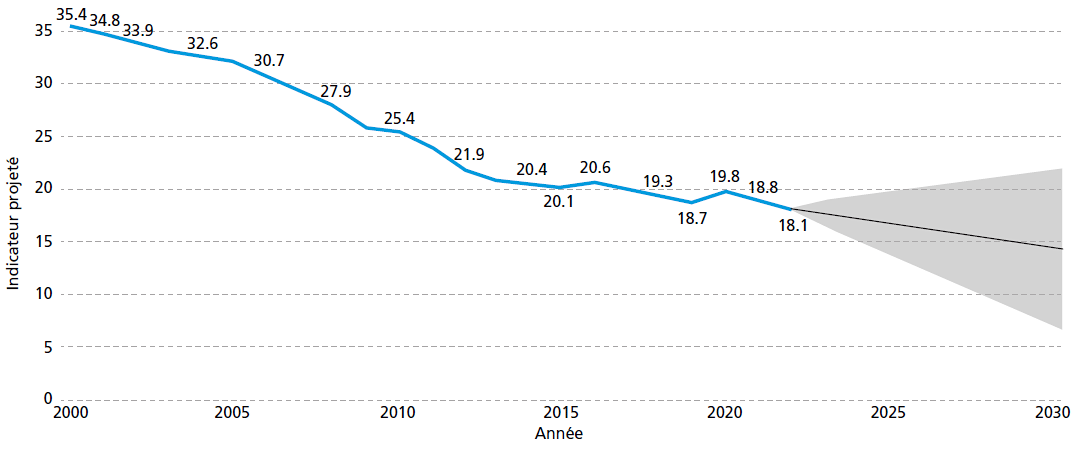

Transmission mère-enfant

Le taux de transmission mère-enfant du VIH dans la Région n’a cessé de diminuer et, en 2022, 4900 nouvelles infections chez les enfants ont été évitées grâce à la stratégie de lutte contre cette transmission. Cependant, pour atteindre l’objectif de 2030 (transmission mère-enfant du VIH de 2 % ou moins), il est nécessaire de déployer d’autres efforts, comme l’amélioration de l’accès au dépistage et au traitement du VIH chez les femmes enceintes.

Figure 8. Taux de transmission mère-enfant du VIH dans la Région des Amériques

Source : Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida. AIDSinfo. Genève : ONUSIDA ; [date non connue] [consulté le 16 septembre 2024]. Disponible sur : https://aidsinfo.unaids.org.

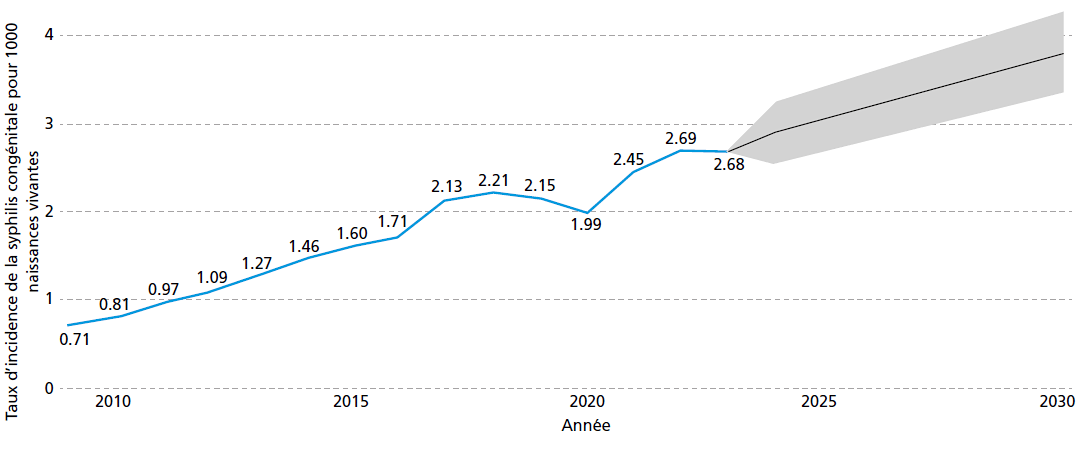

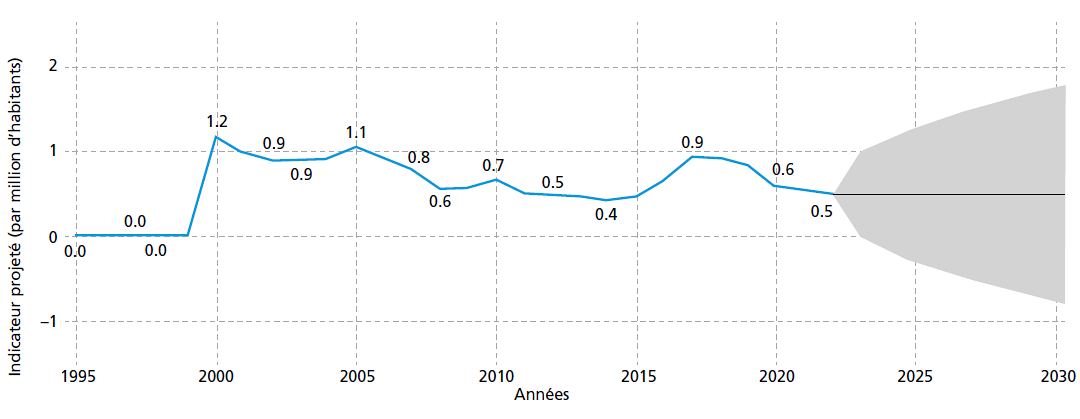

Figure 9. Taux d’incidence de la syphilis congénitale dans la Région des Amériques

Source : Organisation panaméricaine de la Santé. Communicable disease prevention, control, and elimination. Washington, D.C. : OPS ; [date non connue] [consulté le 16 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/en/communicable-disease-prevention-control-and-elimination.

Pays exclus de l’analyse : Barbade, Bonaire, Curaçao, Grenade, Guadeloupe, Guyane française, Haïti, Martinique, République dominicaine, Saba, Saint-Eustache, Sint-Maarten, Suriname.

La syphilis est en hausse dans la Région des Amériques, ce qui se traduit par une prévalence plus élevée de cette affection chez les femmes enceintes et des taux plus élevés de syphilis congénitale. La prise en charge de la transmission mère-enfant de la syphilis présente des défis importants, notamment un accès limité à des services complets de soins, de diagnostic et de traitement prénatals, particulièrement dans les zones rurales et mal desservies. La faible sensibilisation à la syphilis complique encore les efforts de prévention. Les obstacles à un traitement rapide et efficace incluent les pénuries de pénicilline, les restrictions relatives aux personnes pouvant prescrire ce médicament, et le manque de suivi après le traitement. L’analyse prévisionnelle laisse penser que d’ici à 2030, le taux de syphilis congénitale augmentera pour atteindre près de 3,7 pour 1000 naissances vivantes, soit une tendance opposée à la cible d’élimination souhaitée de 0,5 pour 1000 naissances vivantes.

Infection au VIH

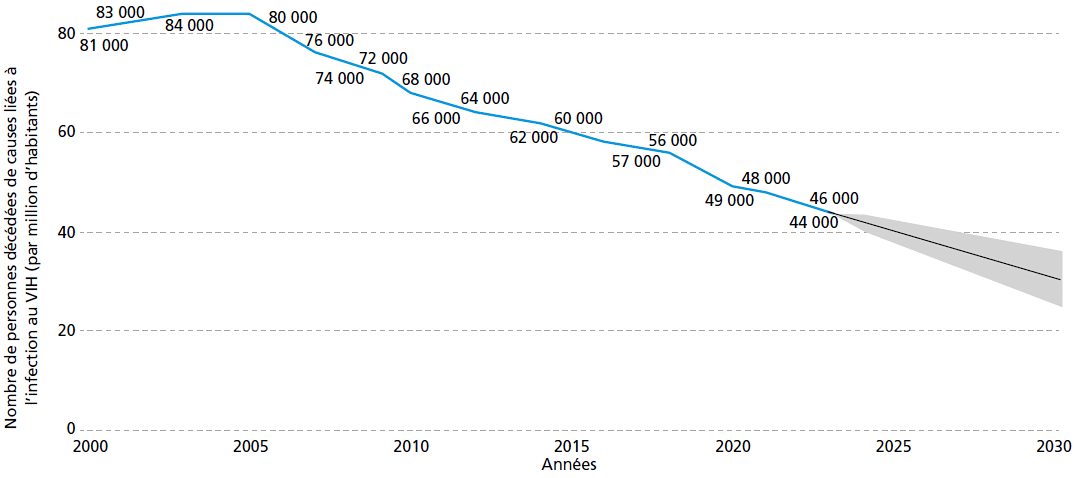

Si les tendances actuelles se maintiennent, le nombre estimé de décès liés à l’infection au VIH d’ici à 2030 sera bien supérieur à la cible fixée de 65 % de réduction comparativement aux valeurs présentées en 2010.

Figure 10. Nombre de personnes décédées de causes liées à l’infection au VIH dans la Région des Amériques

Source : Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida. AIDSinfo. Genève : ONUSIDA ; [date non connue] [consulté le 16 septembre 2024]. Disponible sur : https://aidsinfo.unaids.org.

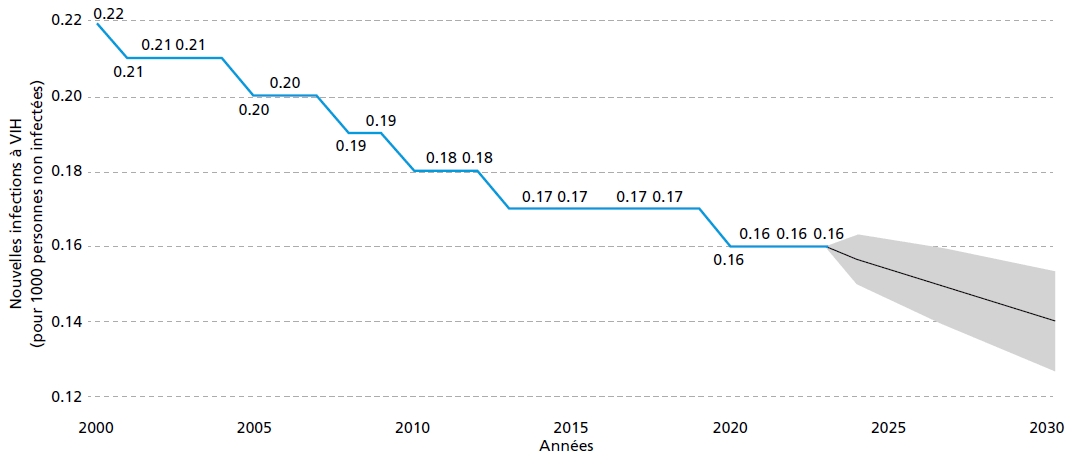

L'incidence des nouvelles infections à VIH a diminué dans la Région, et la tendance projetée est un taux de 0,14 cas pour 1000 personnes non infectées d’ici à 2030. Pour accélérer les progrès et atteindre l’objectif de 2030 (0,02 nouveau cas pour 1000 habitants), il est essentiel d’élargir l’accès à la prévention combinée en ciblant les populations clés (7). La Soixante-Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a pris note avec satisfaction des stratégies mondiales du secteur de la santé contre, respectivement, le VIH, l’hépatite virale et les infections sexuellement transmissibles pour la période 2022-2030. Les stratégies mondiales visent à orienter les pays dans la mise en œuvre de programmes de prévention et de traitement efficaces, l'objectif étant de mettre fin d’ici à 2030 aux épidémies de VIH, d’infections sexuellement transmissibles et d’hépatite virale en tant que problèmes de santé publique (8).

Figure 11 : Nouvelles infections à VIH dans la Région des Amériques

Source : Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida. AIDSinfo. Genève : ONUSIDA ; [date non connue] [consulté le 16 septembre 2024]. Disponible sur : https://aidsinfo.unaids.org.

Tuberculose

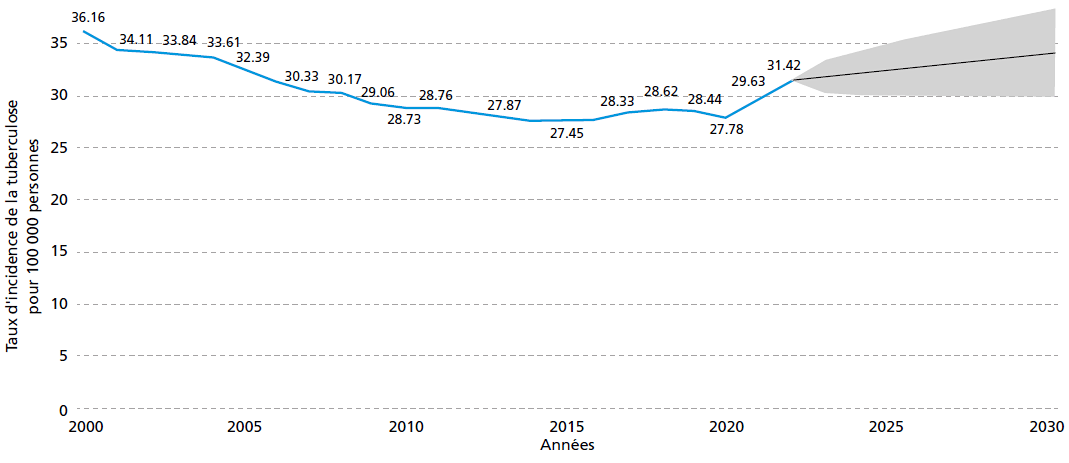

En 2022, la tuberculose était encore l’une des principales causes de mortalité par maladie infectieuse dans le monde et la principale cause de décès chez les personnes vivant avec le VIH. La figure 13 illustre la variation de son taux d’incidence, qui affiche une baisse prononcée au cours des années 2019 et 2020, probablement due aux perturbations du processus de notification liées à la pandémie de COVID-19. Selon les projections, le taux d'incidence pourrait augmenter d'ici à 2030, ce qui souligne le besoin continu de poursuivre les efforts soutenus de lutte contre cette maladie dans la Région.

Figure 12. Taux d’incidence de la tuberculose dans la Région des Amériques

Source : Programme mondial de lutte contre la tuberculose de l’Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la tuberculose dans le monde 2021. Genève : OMS ; 2021. Disponible sur : https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240037021.

L’OPS et l’OMS soutiennent activement les pays de la Région des Amériques via diverses initiatives qui visent à réduire l’incidence et la mortalité de la tuberculose. La Stratégie pour mettre fin à la tuberculose a pour objectif de mettre un terme à l'épidémie mondiale de tuberculose. Elle vise à réduire le taux de mortalité par tuberculose de 95 % par rapport au taux de 2015, à réduire l'incidence de nouveaux cas de 90 % entre 2015 et 2035, et à garantir qu’aucune famille ne soit confrontée à des coûts catastrophiques liés à cette maladie. La riposte de l’OPS à la tuberculose est axée sur six objectifs clés : jouer un rôle directeur au niveau régional et favoriser les partenariats, faire progresser la recherche et l’innovation, définir et promouvoir des normes et des critères fondés sur des données probantes, élaborer des politiques éthiques, fournir un soutien technique spécialisé aux pays, et garantir un suivi des cas et l’établissement de rapports (9).

En septembre 2023, les chefs d’État du monde entier ont réaffirmé leur engagement lors de la deuxième réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose par une nouvelle déclaration politique dotée de cibles ambitieuses à atteindre d’ici à 2027 (10). Ils ont convenu que les pays doivent accélérer la mise en œuvre d’innovations et d'outils fondés sur des données probantes, notamment des outils de dépistage plus sensibles tels que les rayons X numériques couplés à l'intelligence artificielle pour accroître la détection de la tuberculose, des tests moléculaires rapides pour son diagnostic précoce, des schémas thérapeutiques écourtés qui peuvent augmenter le taux de réussite thérapeutique, et un traitement préventif de la tuberculose pour rompre la transmission communautaire et prévenir l'émergence de nouvelles infections. Une réponse multisectorielle est nécessaire, qui inclut notamment une participation effective de membres des parlements, de la société civile et des communautés affectées.

Maladies à transmission vectorielle

La dynamique des cas de fièvre jaune dans la Région des Amériques a été très variable au fil des ans. Cette arbovirose, qui possède un réservoir sylvatique, est présente dans 13 pays de la zone intertropicale de la Région. Si sa nature complexe rend difficile la prévision précise d'un nombre attendu de cas de fièvre jaune, il n’en reste pas moins essentiel de planifier des actions concrètes de prévention et de lutte.

L’OPS met en œuvre la stratégie mondiale de l’OMS pour l'élimination des épidémies de fièvre jaune, qui met l’accent sur l’élargissement de la couverture vaccinale antiamarile, le renforcement des réseaux de laboratoires, et l’élargissement de la surveillance et de la caractérisation des épizooties. Cela inclut la préparation de lignes directrices pour les niveaux de district, d’état et de pays. L’OPS a également dressé une carte détaillée des zones à risque de fièvre jaune en fonction des conditions géographiques et environnementales, qui oriente l’élaboration des politiques de vaccination (11).

Le nombre de cas de paludisme a également considérablement varié au fil des ans. Le nombre prévu pour 2030 est de 487 698 cas. L’évolution de l’incidence du paludisme au cours des dernières années confirme le lien étroit entre sa transmission et les facteurs sociaux et économiques à l'origine de mouvements de population et de changements d'affectation des terres. De 2016 à 2019, l’augmentation de l’exploitation aurifère en Amérique du Sud a entraîné une augmentation significative de cette transmission. En 2023, les zones minières et les communautés autochtones ont présenté les taux de transmission les plus élevés de la Région.

Pour lutter contre le paludisme, l’OPS a élaboré le Plan d’action pour l’élimination du paludisme 2021-2025 en consultation avec les pays et les partenaires régionaux. Ce document oriente les plans nationaux et encourage une approche interprogrammatique et intersectorielle, ainsi que des efforts conjoints de la part des pays et des partenaires. Il met l'accent sur la nécessité de s'attaquer aux principaux foyers nationaux de paludisme en ayant recours à des solutions opérationnelles dédiées fondées sur l'information. La poursuite de ces initiatives est cruciale pour maîtriser et, à terme, éliminer le paludisme de la Région des Amériques (12).

Figure 13. Cas prévus de paludisme dans la Région des Amériques

Ne laisser personne pour compte : évaluer et combattre les iniquités

La Région est confrontée à des inégalités structurelles profondément enracinées, qui ont un impact important sur les résultats et les possibilités en matière de santé (13). Les plus de 30 maladies et problèmes visées par l'initiative touchent de manière disproportionnée les personnes vivant en situation de vulnérabilité, qui sont confrontées à la stigmatisation, à des défis environnementaux et à un accès limité aux soins de santé. Par exemple, les communautés autochtones d’El Chaco (qui s’étend sur plusieurs pays d’Amérique du Sud) et de La Mosquitia (Honduras) sont toujours aux prises avec des maladies éliminées ailleurs, ce qui souligne l’impact persistant des inégalités sur la santé.

Pour que l'Initiative d'élimination des maladies porte ses fruits, les États Membres doivent aborder les iniquités sous-jacentes en matière de santé et reconnaître les déterminants sociaux et environnementaux de la santé. La première étape de ce processus consiste en des évaluations rigoureuses des inégalités en matière de santé, qui aident les États Membres à lutter contre les iniquités tout en travaillant à atteindre les cibles d’élimination, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. De telles évaluations consistent généralement à étudier la répartition des résultats en matière de santé entre différents groupes sociaux. Par exemple, les programmes de santé peuvent étudier l’incidence d’une maladie, en comparant les personnes atteintes en fonction de leur niveau de revenu, ou la variation des résultats en matière de santé d'une zone géographique à l'autre (des pays ou des districts par exemple) en classant ces zones en fonction des facteurs sociaux. Le sexe, le genre, l’origine ethnique, le handicap et l’âge sont, par exemple, des dimensions importantes qui peuvent influencer les résultats en matière de santé.

Les programmes de santé peuvent mesurer ces inégalités en santé à l’aide de statistiques sommaires telles que l’indice de pente d’inégalité (IPI) et l’indice de concentration de l’inégalité en santé (ICIS). L'IPI est utilisé pour quantifier l’inégalité de résultats en matière de santé, le plus souvent en fonction de l’éducation ou du revenu. Il représente la différence absolue de résultats en santé entre des personnes hypothétiques se situant respectivement en bas et en haut des échelles de l’éducation ou de la répartition des revenus. L'ICIS mesure l’inégalité relative en matière de santé en quantifiant la répartition d’une variable de la santé entre des groupes socioéconomiques. Il fournit une statistique sommaire qui indique si les résultats en matière de santé sont répartis de manière disproportionnée entre les pauvres et les riches. Pour ces deux indicateurs, une valeur de 0 indique une égalité parfaite, tandis que des valeurs négatives indiquent une concentration dans les groupes défavorisés (les plus pauvres) et des valeurs positives une concentration dans les groupes favorisés (les plus riches). Ces deux mesures sont utiles pour comparer les inégalités en santé entre différentes populations ou différentes périodes, et elles sont très utilisées en économie de la santé et en épidémiologie. L'IPI mesure l’inégalité absolue (la différence réelle dans les résultats), tandis que l'ICIS mesure l’inégalité relative sur une courbe de concentration qui indique comment les résultats en santé sont répartis entre des groupes socio-économiques (14, 15).

Les tableaux 2 et 3 présentent les mesures d'IPI et d'ICIS, créées à partir des données de l’étude de charge mondiale de la morbidité de 2021 (16) et de l’indice de développement durable de l’OPS. Le tableau 2 affiche les mesures sommaires de l’inégalité (IPI et ICIS) d’incidence de certaines maladies au fil du temps, ainsi que les taux moyens régionaux d’incidence correspondants. Le tableau 3 montre les valeurs de mortalité pour les mêmes maladies. Les résultats indiquent des inégalités nationales élevées et persistantes (notez les valeurs généralement négatives dans les colonnes IPI et ICIS). Pour certaines maladies, l’incidence en excès dans les pays les plus touchés était supérieure au double de la moyenne régionale en 2021. La charge de la mortalité est également concentrée de manière disproportionnée dans les pays les plus défavorisés.

Tableau 2.

Inégalités d’incidence de certaines maladies visées par l’Initiative d’élimination des maladies dans la Région des Amériques, données de 2015, 2019 et 2021

| Maladie | Année | Moyenne régionale (x) | Inégalité absolue (SII) | Inégalité relative (CIx) |

|---|---|---|---|---|

| VIH/sida | 2015 | 18.9 | -4.8 | -5.1 |

| 2019 | 19.0 | -5.4 | -5.0 | |

| 2021 | 18.2 | -4.7 | -4.4 | |

| Cancer du col de l'utérus | 2015 | 10.9 | -7.7 | -13.0 |

| 2019 | 11.0 | -9.5 | -16.3 | |

| 2021 | 10.9 | -10.2 | -18.2 | |

| Tuberculose | 2015 | 19.1 | -80.3 | -47.5 |

| 2019 | 18.6 | -72.4 | -45.6 | |

| 2021 | 18.2 | -70.1 | -45.1 | |

| Hépatite B | 2015 | 218.8 | -333.6 | -25.6 |

| 2019 | 196.1 | -301.9 | -25.1 | |

| 2021 | 186.0 | -305.9 | -26.1 | |

| Hépatite C | 2015 | 69.6 | -59.3 | -18.4 |

| 2019 | 67.4 | -54.1 | -16.4 | |

| 2021 | 67.6 | -52.6 | -16.2 |

Taux normalisés selon l'âge pour 100 000 personnes. Données pour 36 pays et territoires de la Région des Amériques.

Source : Institute for Health Metrics and Evaluation. Charge mondiale de la morbidité 2021 - Résultats de l’étude CMM 2021. Seattle : IHME ; 2024. Disponible sur : https://www.healthdata.org/sites/default/files/2024-06/GBD_2021_Booklet_FR_FINAL_2024.06.25.pdf.

Tableau 3.

Inégalités de mortalité de certaines maladies visées par l’Initiative d’élimination des maladies dans la Région des Amériques, données de 2015, 2019 et 2021

| Maladie | Anée | Moyenne régionale (x) | Inégalité absolue (SII) | Inégalité relative (CIx) |

|---|---|---|---|---|

| VIH/sida | 2015 | 5.2 | -8.6 | -34.7 |

| 2019 | 4.4 | -7.9 | -36.0 | |

| 2021 | 4.1 | -7.1 | -34.2 | |

| Cancer du col de l'utérus | 2015 | 4.1 | -7.0 | -27.0 |

| 2019 | 4.0 | -7.2 | -29.2 | |

| 2021 | 3.9 | -7.2 | -30.5 | |

| Tuberculose | 2015 | 2.3 | -10.7 | -53.9 |

| 2019 | 2.1 | -8.7 | -51.2 | |

| 2021 | 2.0 | -8.1 | -52.2 | |

| Hépatite B* | 2015 | 2.8 | -0.06 | -34.5 |

| 2019 | 2.4 | -0.05 | -33.0 | |

| 2021 | 2.3 | -0.04 | -31.8 | |

| Hépatite C* | 2015 | 0.63 | -0.01 | -33.4 |

| 2019 | 0.59 | -0.01 | -29.2 | |

| 2021 | 0.55 | -0.01 | -28.5 |

Taux normalisés selon l'âge pour 100 000 personnes. Données pour 36 pays et territoires de la Région des Amériques.

*Taux normalisés selon l'âge pour 10 000 000 personnes.

Source : Institute for Health Metrics and Evaluation. Charge mondiale de la morbidité 2021 - Résultats de l’étude CMM 2021. Seattle : IHME ; 2024. Disponible sur : https://www.healthdata.org/sites/default/files/2024-06/GBD_2021_Booklet_FR_FINAL_2024.06.25.pdf.

Étude de cas : caractéristiques des inégalités dans quatre pays

Les disparités en matière de santé observées entre les pays pour ces maladies (tableaux 2 et 3) existent également au sein des pays. La répartition inégale des risques d’incidence et de mortalité relatifs à ces maladies se retrouve au sein même des pays, dans des zones géographiques plus restreintes. Cette tendance, influencée par des facteurs sociaux et environnementaux, est illustrée à la figure 14. Chaque graphique de la figure 14 montre comment les résultats en matière de santé relatifs à certaines maladies varient au sein d’un pays donné, en fonction de facteurs socioéconomiques.

Le graphique A affiche l’incidence du cancer du col de l’utérus dans 33 départements de Colombie, regroupés par niveaux de pauvreté. Les zones les plus pauvres comptent 8 cas de plus pour 100 000 femmes (soit une incidence supérieure de 64 %) que les zones les plus riches (17).

Le graphique B affiche les incidences respectives de l’infection au VIH dans 51 États et territoires des États-Unis, classés selon l’indice sociodémographique (ISD), un indicateur composite qui mesure le développement durable selon trois dimensions clés : économique, sociale et environnementale. La figure met en évidence une différence de 7 cas pour 100 000 personnes entre le groupe à l'indice le plus élevé et celui à l'indice le plus bas (16).

Le graphique C affiche les données de mortalité due à la tuberculose dans les 32 entités fédératives du Mexique classées selon leur ISD. L’IPI est de -0,90, ce qui signifie qu’il y a 1 décès supplémentaire pour 100 000 personnes sur l’ensemble du gradient social. Bien que cela semble faible, cela représente environ 50 % du taux national de mortalité due à la tuberculose (16).

Le graphique D affiche la répartition des nouveaux cas d’hépatite B sur l’ensemble des 27 unités fédératives du Brésil, classées selon l’ISD. Ce graphique illustre un niveau d’inégalité modéré : 60 % des nouveaux cas d’hépatite B au Brésil ont été détectés dans la moitié des unités fédératives les plus défavorisées socialement (16).

Figure 14. Inégalités au sein des pays pour certaines maladies visées par l’Initiative d’élimination

Comme l’illustrent les données ci-dessus, les inégalités en santé profondément enracinées dans des facteurs sociaux sont répandues sur l’ensemble de la Région des Amériques. Alors que la Région s’efforce d’éliminer les maladies transmissibles, il est crucial de comprendre les mécanismes à l’origine de ces inégalités et de suivre de près leur évolution au fil du temps. En d’autres termes, l’OPS et les États Membres ne doivent pas seulement cibler les groupes difficiles d’accès, mais aussi intervenir sur les facteurs sociaux sous-jacents qui rendent ces groupes plus vulnérables aux inégalités. Cela signifie qu’il faut élaborer des stratégies et mettre en œuvre des interventions efficaces et adaptées sur le plan culturel qui peuvent créer des changements positifs durables au niveau des conditions sociales dans lesquelles évoluent ces groupes. Ce faisant, il sera possible de prioriser les groupes les plus marginalisés et les plus socialement exclus.

Références

- Bray F, Laversanne M, Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Soerjomataram I, et collab. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2024;74(3):229–263. Disponible sur : https://doi.org/10.3322/caac.21834.

- Organisation panaméricaine de la Santé. Plan d'action pour la prévention et la lutte contre le cancer du col de l'utérus 2018-2030. Washington, D.C. : OPS ; 2019. Disponible sur : https://iris.paho.org/handle/10665.2/60035.

- Organisation panaméricaine de la Santé. Résurgence du choléra à Hispaniola. Washington, D.C. : OPS ; 2024 [consulté le 13 septembre 2024]. Disponible sur : https://shiny.paho-phe.org/cholera/.

- Organisation panaméricaine de la Santé. Choléra : orientations et ressources techniques. Washington, D.C. : OPS ; [date non connue] [consulté le 13 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/fr/resurgence-du-cholera-haiti/cholera-orientations-et-ressources-techniques.

- Organisation panaméricaine de la Santé. Water and sanitation. Washington, D.C. : OPS ; [date non connue] [consulté le 13 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/en/topics/water-and-sanitation.

- Organisation panaméricaine de la Santé. Air quality. Washington, D.C. : OPS ; [date non connue] [consulté le 13 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/en/topics/air-quality.

- Organisation panaméricaine de la Santé. Combination HIV prevention. Washington, D.C. : OPS ; [date non connue] [consulté le 11 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/en/topics/combination-hiv-prevention.

- Organisation panaméricaine de la Santé. HIV/AIDS. Washington, D.C. : OPS ; [date non connue] [consulté le 11 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/en/topics/hivaids.

- Organisation mondiale de la Santé. Tuberculose. Genève : OMS ; 2023 [consulté le 11 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis.

- Organisation mondiale de la Santé. UN General Assembly high-level meeting on the fight against tuberculosis, 2023. Genève : OMS ; 2023. Disponible sur : https://www.who.int/activities/ preparing-for-the-un-high-level-meeting-on-the-fight-against-tuberculosis--2023.

- Organisation panaméricaine de la Santé. Yellow fever. Washington, D.C. : OPS ; [date non connue] [consulté le 13 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/en/topics/yellow-fever.

- Organisation panaméricaine de la Santé. Malaria. Washington, D.C. : OPS ; [date non connue] [consulté le 13 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/en/topics/malaria.

- Commission de l’Organisation panaméricaine de la Santé sur l’équité et les inégalités en santé dans la Région des Amériques. Sociétés justes : équité en santé et vie digne. Rapport de la Commission de l’Organisation panaméricaine de la Santé sur l’équité et les inégalités en santé dans les Amériques. Washington, D.C. : OPS ; 2019. Disponible sur : https://iris.paho.org/handle/10665.2/51614.

- Organisation mondiale de la Santé. Handbook on health inequality monitoring with a special focus on low- and middle-income countries. Genève : OMS ; 2013. Disponible sur : https://iris.who.int/ handle/10665/85345.

- Mújica OJ, Moreno CM. From words to action: measuring health inequalities to “leave no one behind.” Rev Panam Salud Publica. 2019;43:e12. Disponible sur : https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.12.

- Institute for Health Metrics and Evaluation. Charge mondiale de la morbidité 2021 : résultats de l’étude CMM 2021. Seattle : IHME ; 2024. Disponible sur : https://www.healthdata.org/sites/default/files/2024-06/GBD_2021_Booklet_FR_FINAL_2024.06.25.pdf.

- Pardo C, Cendales R. Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en Colombia, 2017-2021. Bogota : Instituto Nacional de Cancerología ; [à paraître en 2024].

SUJET ACTUEL

CHAPITRES

- Résumé d'orientation

- Présentation générale de l'Initiative d'élimination des maladies

- Progrès régionaux vers les cibles d’élimination des maladies

- Perspectives sur les interventions propres à des maladies spécifiques

- Comment accélérer les efforts d'élimination dans la Région

- Parvenir a l'elimination